昨日紹介したフィルターを使っての日食撮影.職場近くでの撮影です.

心配していた天気は若干雲があったものの晴れ.なかなかの観測条件でした.

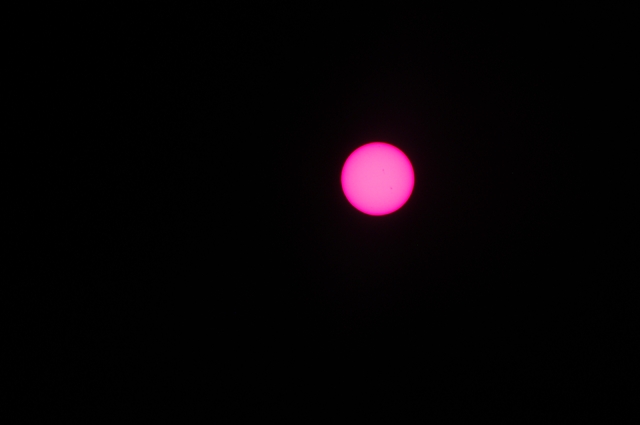

撮影を始めた時点でこれくらい欠けていました.

フィルターを交換.

金環日食の状態になりました.

フィルターを元に戻し,暗めに撮影.栃木の北の方なので,中心からはカナリずれています.

金環日食の時間はあっという間でした.

本当は,木漏れ日の写真も撮りたかったのですが,近くに適当な場所がなかったので断念.

家族が撮影していたので,それを見せてもらいました.面白いのですね.可能であれば後でご紹介します.

それにしても,日食の時間のあの雰囲気や景色の色味というのは不思議でした.

動物たちが敏感に反応していましたし(金環日食になったときに鳥が変な声で鳴いていた.

別の場所では静まりかえっていたそうな),いろんな人が同じ時間に同じものを見上げるというのも珍しいものです.

一方で,何の関心もなく日常生活をしている人もかなりいるわけで,人の興味関心,価値観の違いはすごいなと思ったり.

国内で見られる中心食は,次は北海道で2030年6月1日に金環食です.生きてるのかな私….

栃木から出たくない場合は,2035年9月2日に皆既日食が拝めるそうです.長生きしないといけませんな.

明日は金環日食です.

天気が非常に微妙でちゃんと観察できるかわかりませんが,一応土曜日に準備はしました.

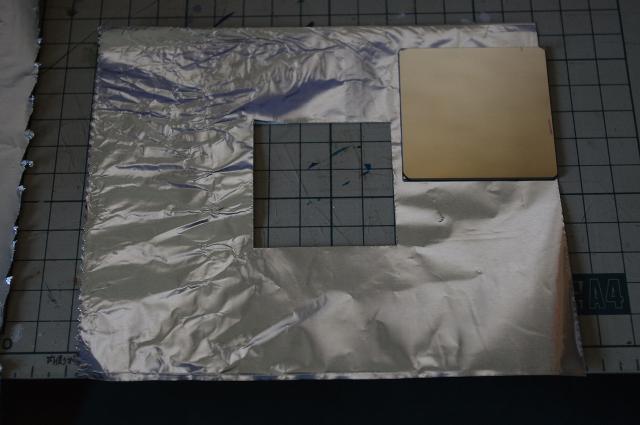

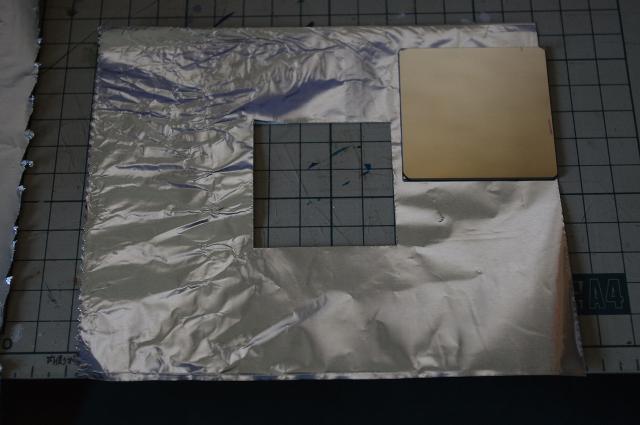

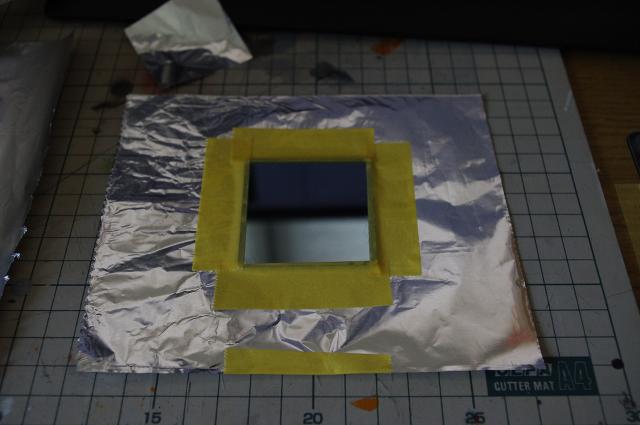

減光用のフィルターですが,幸運なことに(?)

誘電体多層膜のフィルターを数枚入手できてしまったので,それを使うことにしました.

ただし,大きさが50mm角の正方形なため(持っている望遠レンズはφ58です…),

アルミ箔で周囲を覆ってレンズに貼り付けるという工作が必要になりました.

それに,本来の用途ではないため,可視光すべてを均一に減光は出来ません.

ミテクレはとても悪いですが,ちゃんと機能はするので良しとしましょう.

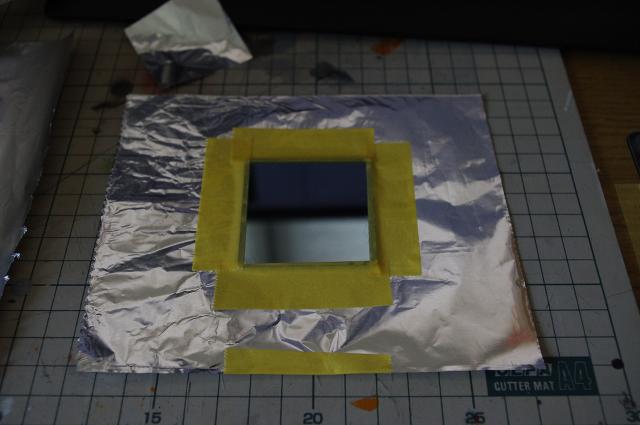

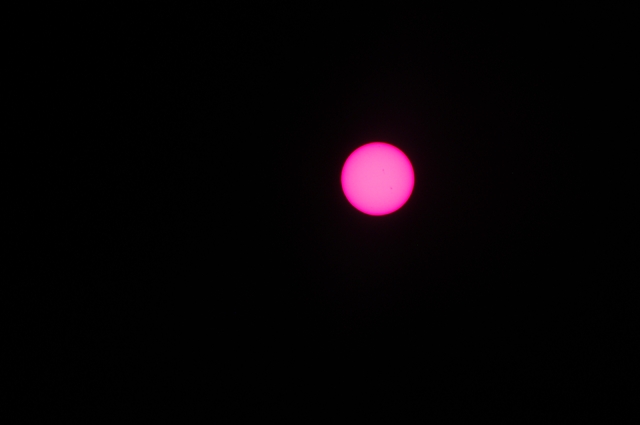

これで太陽さんを撮影すると次のように写ります.

赤いのはこのフィルターの特性です.

650~750nmくらいの部分に透過率が若干高い場所が存在するので赤く写ります.

このフィルターは光量をおよそ1000000分の1以下に減光できるものです.

太陽も結構暗めに見えますので,ピント合わせに最適なフィルターといえます.

どうやら,黒点も見えているようです(それにCMOSセンサーで死んでいる画素があることも確認できます…….).

まあ,安いレンズ+間に合わせのフィルターにしてはよく撮れているんではないでしょうか.

別の種類のフィルターも試します.こっちはピンクだ…….

このフィルターは光量をおよそ10000分の1~100000分の1以下に減光できるものです.

曇っていたり,金環日食の瞬間を撮影する場合はこちらの方が有利のように思えます.

撮影していて思ったんですが,ピント合わせが大変です.

念のためファインダーを直視せず,

ライブビューモードで液晶モニタを見てピントを合わせるのですが,周囲が明るくて画面がよく見えません!

対策として,カメラに自分の長袖の服を着せて,画面の周りを暗くしました.

それでもピント合わせはシビアです.光源にピントを合わせる訳ですし,

ライブビューの明るさはユーザが自由に設定できないので…….

明日の朝は晴れますように!

連休明けの1週間疲れました.

平日の疲れについては,休んでいた期間が長かったのと,

何だかすることが連休前よりも明らかに増えてきたことからですね.

昨日は余計な捜し物で半日つぶれてしまったことが精神的に,

その後強風の中を自転車で出かけたことで肉体的に疲れた感じです.

後者は心地よい疲れだったんですが,前者がどうにも…….

そういえば,Amazonでポチってしまったものが届きました.

そのうちの一つが懐中電灯です.GENTOS SF-353X3というLEDライト.

これの数世代前のライト(確かSF-303X)を使っているんですけど,それが使いやすいので買い増しです.

SF-353X3はeneloopが使用可能であると公言しているので,よりeneloopが使用しやすいものと思われます.

これの用途ですが,自転車の前照灯が主です.

これの最大出力は無駄に明るいので,夜中の田んぼのど真ん中の道でも安心して通行できます.

SF-303Xの時点でも十分だったのに,2倍強の明るさを持つらしい.夜道を走るのが楽しみです.

リハビリに市貝町にある芝ざくら公園まで自転車で行ってきました.

片道20kmくらいです.坂道が結構あるので大変といえば大変です.

期待して行ったんですが…….

この通り,先日の雨で完全にやられてしまっていました.

ちなみにカナヘビがこの中にいます.何処でしょう?

遠くから見ると多少はマシです.

ヒトヒトヒト.ちなみにこの公園に来るまでの道では1~2km以上の渋滞が起こっていました.

公園の一部なのか,池がありそのホトリに鯉のぼりが.5月5日なのでちょうどいいですね.

明らかに芝桜よりも新緑の方がきれいです.

なのに新緑の写真を撮っている人はほとんどいませんでした…….

萌えている木々の葉の色というのは何度見ても素晴らしい.

証拠写真.自転車で確かに来ました.

ちなみに自動車・バイクは駐車料金を取られますが,自転車は無料です.お得ですね!

帰り道.踏切から烏山線の線路です.単線で架線がないというのはやはりシンプルで良いですね.

麦畑の上を風が流れて.高根沢は麦の生産量が比較的多い町です.

宇都宮で飲んできました.そのとき注文した活け作り.まだパクパクして生きがいい!

顔がすごく透き通っていました.宝石のよう.おいしくいただきました.

実は一昨日の3日,ヨドバシカメラに行きまして,いろいろものを買ってしまいました.

Blu-rayドライブとWindows 7 Professional 64bitのDSP版が主です.

Blu-rayドライブはパイオニアのBDR-207MBK.

これはバルク品で,リテール品のBDR-207JBKよりも少しだけ安いです.

一応ソフトもついているので,特に買い足すor調べ物する必要もなくBlu-ray視聴まで使えるはずです(Windowsなら).

何故今頃,Windows7を買うことにしたかといえば,Blu-rayをLinuxで使うには不安があったのと,

時間に余裕があれば(ないけど)Linux(Debian)上のKVM(仮想環境)上にWindows7の環境を構築したいなという野望があったからです.

対象マシンは去年組んでしまったCore i7 2600のLinux機(BlueOwlという名前).

今回は320GBのHDDへ普通にインストールすることにしました.

しかし,インストール完了後の再起動でWindowsのロゴでフリーズするという病をいきなり発症.

セーフモードで起動してもダメ.ディスクの読み込みに失敗しているようです.

まさか,この320GBのディスクがext3(Linuxのフォーマット形式)でフォーマットされたままインストールしたからなのか?

未使用のディスク(1TB)で試したら何の問題もなくできました.想定外のインストールの仕方だったようです…….

半日かかってしまった…….

インストールが終わってみると,Windows7は会社で使っているので操作感も特に不都合はなく,

マシン自体が高性能なので快適そのものでした.

ファイルサーバとのデータの遣り取りのテストも,読み書き両方で100MB/sを叩き出しました!

Linuxでは60MB/s.LinuxのHDDは160GBでWindows7は1TB.ディスクの速度がボトルネックになっていたようです.

よく使うプログラムを適当にインストールし,この日は終了.

翌日4日には別の問題が生じました.

BlueOwlは日頃録画ファイルのエンコードに使っているため,

BIOSで起動ディスクを切り替えてLinuxとWindows7の共存を図ろうとしました.

しかし,そうするとLinuxを起動した場合,ネットワーク速度が通常の100~1000分の1以下に落ちるという事態に陥ったのです.

pingを叩くと,どうやらパケットの半分程度が損失している模様.これは通常あり得ないことです.

しかも,Windows7に切り替えると普通に使えます.あら不思議.

わたし、気になります!

偶然閃いた私は,HDDのSATAケーブルの差し込みポートを変えました.そうすると解決.

そういうこともあるんですね.これも解決まで半日近くかかってしまいました.

今のところBlueOwlは正常にLinux機として使用できています.ホッ….